当家中长辈开始频繁把电视音量调到更大却仍抱怨“听不清”,或是在嘈杂环境中总是答非所问时,子女们往往会急切地想为老人寻找解决方案。此时,电商平台上标榜“即买即用”“无需ZY调试”的免验配助听器看似提供了最便捷的选择。但这些产品真的能有效改善听力损失吗?作为消费者,我们是否需要对这类设备的宣称保持警惕?让我们从科学原理、实际效果和使用风险三个维度展开深入探讨。

核心矛盾:个性化需求VS标准化方案的天然冲突

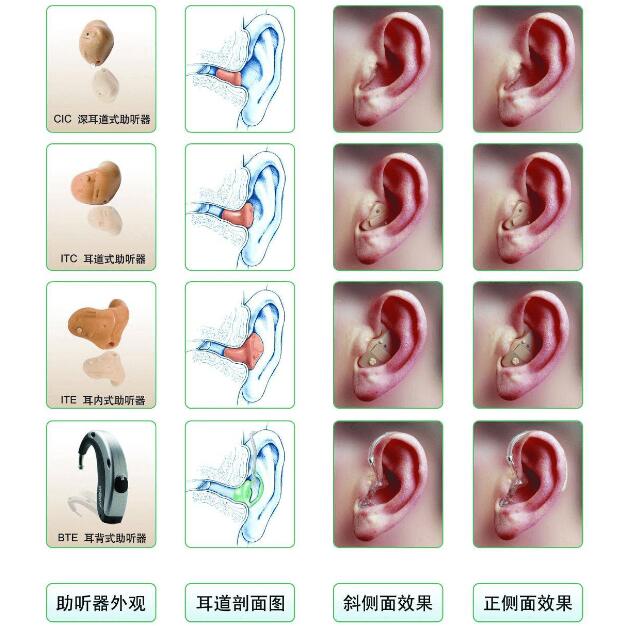

人类听觉系统的复杂程度远超想象。每个人的耳道结构、听力曲线(不同频率的声音感知能力)、生活环境甚至佩戴习惯都存在显著差异。正规的医用级助听器必须经过ZY的纯音测听、言语识别率测试等流程,由验配师根据个体数据进行精准调试——这就像定制西装与成衣的区别。而免验配产品采用统一预设参数,本质上是一种“通用型补偿方案”。临床研究表明,这种粗放模式可能导致两种极端后果:要么放大不足无法满足实际需求,要么过度增益引发二次损伤。

隐藏的健康陷阱:不当放大的危害被低估了

中国聋儿康复研究中心曾发布警示报告指出,未经专业评估擅自使用助听器可能带来三大风险:①错误的频率补偿会破坏原有的听觉平衡,加剧某些区段的听力疲劳;②持续过高的输出声压级可能造成内耳毛细胞不可逆损伤;③特别是对于患有传导性耳聋或混合性耳聋的用户,盲目使用气导式设备反而可能延误正确治疗时机。更值得警惕的是,部分低价产品为降低成本省略了必要的啸叫抑制功能,使用时产生的反馈音不仅影响舒适度,长期暴露于异常声波环境还可能诱发耳鸣。

技术代差揭示的性能鸿沟

拆解主流品牌的旗舰机型与电商爆款对比发现,前者普遍配备多通道定向降噪、动态范围压缩、环境自适应等智能算法,这些都需要基于用户真实听力图进行动态优化。反观免验配产品,大多仅具备基础的数字信号处理能力,在复杂声场中的表现尤为薄弱。实验数据显示,当背景噪音超过65分贝时,高端设备的信噪比提升可达12dB以上,而平价款的提升幅度不足其三分之一。这意味着戴着此类助听器在餐厅聚餐时,用户仍需费力分辨对话内容。

决策框架:四步判断法帮你理性选择

自查阶段:先到三甲医院耳鼻喉科完成全套听力检测(费用约200-500元),获取详细的听力曲线报告。这是所有后续决策的基础依据。

需求分级:若仅为轻度衰老性听力衰退且社交场景简单,可考虑试用入门级OTC产品;若是中重度损失或伴有耳鸣症状,则必须选择医疗级设备。

品牌筛选:优先选择提供线上远程验配服务的知名品牌,如峰力、奥迪康等厂商已推出AI云端校准系统,能通过手机APP实现近似线下门店的调机体验(深圳好声音听力)。

试用期验证:利用大部分商家提供的7天无理由退换货政策,在实际生活场景中充分测试设备的助听效果和佩戴舒适度。重点考察嘈杂环境下的语音清晰度、双耳同步率以及电池续航表现。

站在科技与人文关怀的交汇点上,我们既要肯定技术进步带来的便利性提升,也要清醒认识到医疗器械的特殊属性。那些宣称“一键解决所有听力问题”的产品承诺,实质上是对生命质量改善诉求的简化甚至是漠视。建议消费者秉持“三不原则”:不信化宣传、不跳过专业检测、不忽视个体差异。毕竟,守护亲人的听觉健康,从来都不应该是一场盲目的赌博。

13332975785

13332975785 13316933100

13316933100 389280305

389280305