“您是否因为听不清对话而逐渐疏离社交?是否在嘈杂环境中频繁要求他人重复说话?” 对于全球超4.3亿的听力障碍人群而言,这种困扰已成为日常。其中,神经性耳聋(感音神经性听力损失)患者占比高达65%,这类因内耳毛细胞或听神经损伤导致的听力问题,曾被认为是“不可逆的医学难题”。但随着神经线耳聋助听器技术的突破,患者的听觉世界正被重新点亮。

一、神经性耳聋的挑战与助听器的革新意义

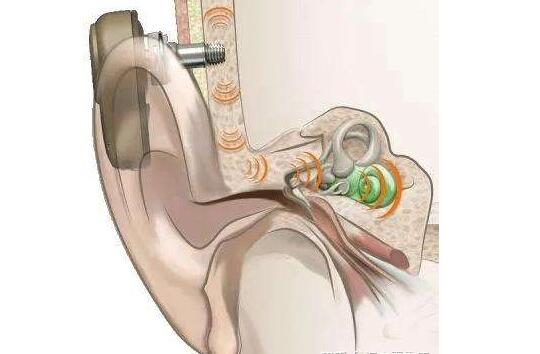

神经性耳聋与传统传导性耳聋不同,其核心问题在于声音信号无法有效转化为神经电信号。患者常表现为“听得见但听不清”——能感知声音存在,却难以分辨语音细节。过去,普通助听器单纯放大声音的效果有限,甚至可能因过度放大背景噪音导致不适。

新一代神经线耳聋助听器的设计哲学彻底颠覆了这一困境:

精准区分语音与环境声:通过AI算法分离目标声源

动态补偿特定频率损失:基于个性化听力图谱调整增益

模拟自然听觉神经传导:利用数字信号处理技术优化音质

一项2023年《听力学研究》数据显示,采用此类技术的助听器可使语音识别率提升40%以上,显著改善患者在会议、餐厅等复杂场景的沟通体验。

二、核心技术:解码智能助听器的三大突破

1. AI驱动的声音场景识别系统

传统助听器对所有声音“一视同仁”地放大,而智能设备通过内置传感器与机器学习模型,能实时判断用户所处环境(如居家、街道、音乐厅),并自动切换至更佳处理模式。例如,在车流密集的十字路口,系统会优先强化人声频段并抑制低频噪音。

2. 多通道频段补偿技术

神经性耳聋患者的听力损失往往呈现“非对称性频率衰减”特征。某品牌旗舰机型通过将声音分解为64个独立频段,结合用户的听力检测报告,实现“千人千面”的精准补偿。例如,对4000Hz高频严重损失者,设备可在该频段提供针对性增益,而非简单提升整体音量。

3. 脑神经适应性训练算法

“听觉重建不是一蹴而就的过程”——长期听力损失会导致大脑皮层对声音信号的解析能力退化。部分高端助听器引入神经可塑性训练模块,通过渐进式刺激方案,帮助用户重新建立“声音-语义”映射关系。临床跟踪表明,持续使用6个月后,患者的语句重复准确度可提高58%。

三、如何选择适配神经性耳聋的助听器?

面对市场上琳琅满目的产品,患者需重点关注以下维度:

评估指标 技术要点

通道数量 至少16通道以上,确保精细分频调节

降噪等级 SNR提升≥15dB,支持方向性麦克风

无线连接能力 蓝牙5.0以上,兼容智能手机远程调控

自适应学习周期 支持每周自动优化参数,适应听力变化

专家建议:优先选择提供真耳分析(REAR)服务的验配机构。通过模拟耳道声学特性,可更大限度减少“堵耳效应”带来的不适感。

四、未来趋势:神经接口与助听器的融合探索

当前,前沿研究正将人工耳蜗技术原理融入助听器设计。美国麻省理工学院团队开发的光遗传学助听装置,尝试用光信号直接刺激听神经,绕过受损的毛细胞。尽管该技术尚未商业化,但已在小鼠实验中实现98%的特定频率响应精度。

另一突破来自脑机接口(BCI)的应用。通过捕捉大脑皮层电信号,设备能预判用户注意力焦点,从而动态调整声音增强方向。试想:当您与朋友交谈时,助听器会自动弱化其他方向的干扰声——这种“意念驱动”的听觉体验,或将在未来十年成为现实。

“听见”不仅是物理感知,更是情感连接的桥梁。对于神经性耳聋群体,选择一款真正理解其需求的助听器,意味着重新拥抱清晰对话的喜悦、家人笑声的温暖,以及世界原本的丰富多彩。在技术创新与人文关怀的双重驱动下,听力康复领域正迎来前所未有的光明图景。

13332975785

13332975785 13316933100

13316933100 389280305

389280305